继2024年秋季学期“青榕”金融法律实务论坛成功举办、反响热烈之后,2025年秋季学期,厦门大学法学院金融法研究中心继续推出本系列讲座,以“金融司法实务”为核心主题,与厦门市思明区人民法院、厦门金融司法协同中心协作,每周一晚间在法学院A101教室进行。

本学期课程由厦门市思明区人民法院民一庭庭长、厦门金融司法协同中心金融审判团队(一审)团队长林鸿,与厦门大学法学院史欣媛副教授联合主讲,旨在带领厦大学子深入了解金融司法实践,并在法治知识体系框架下为同学们引入全新的金融司法协同视角和领域法的思维模式。本课程作为经济法学专业硕士生《金融司法实务》课程的一部分,除厦门大学经济法学专业的硕博士研究生以及金融法方向法律硕士生必修外,亦欢迎其他专业方向的硕士生选修。

第19讲

第三场(总第19讲)讲座主题为“金融审判的思维方式”。承接上一讲内容,林老师继续带领同学们深入探讨金融司法审判的思维方式与裁判理念。

首先是金融司法审判中的正向思维,其典范是“审判要件九步法”。这是一种高度结构化、按部就班的逻辑推演过程,从固定权利请求出发,到最终作出裁判,如同一份严谨的路线图,确保裁判过程的全面性和稳定性,并为司法审判提供坚实的法律逻辑基础。

其次是金融司法审判中的逆向思维,其起点是“目光的循环往复”。也即,法官通过职业素养形成“法感”,不断往返于案件事实、法律规范和裁判结论三者之间,进行“发现”和“检测”,在司法决策中法官的经验与直觉十分重要。

然而,卓越的法律思维绝非仅依赖正向或逆向的单一轨道,理想的法官思维方式应当是二者的融合运用。林老师指出,在法官追求“好的裁判”这一目标下,目标决定了裁判的方向。在实现这一目标的过程中,法官通过恰当的裁判方法进行综合判断,而正向与逆向思维的循环往复,则起到了连接目标与方法的桥梁作用。因此,金融司法审判应在融合思维框架下,熟练运用法律关系分析法和请求权基础分析法等分析方法,从而作出既具逻辑性又具现实关怀的判决。

第20讲

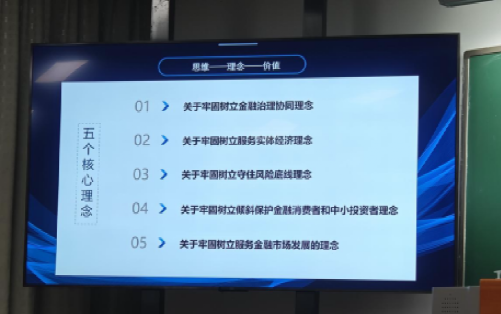

第四场(总第20讲)讲座主题为“金融司法的独特理念”。本次课程是金融法总论的最后一课。林老师以“思维—理念—价值”为脉络,系统阐述了金融法领域必须牢固树立的五大核心理念。课程开宗明义,指出金融法的学习与实践需建立在前瞻性、协同性与平衡性的思维基础之上,并由此引领出一套完整的理念体系。

第一,要牢固树立金融治理协同理念。金融治理绝非单一主体的职责,而是需要司法、行政监管、行业自律及社会组织等多方力量共同构建的协同网络,进而有效提升整体治理效能。第二,要牢固树立服务实体经济理念。金融发展的本源在于支撑国民经济的真实发展,必须防止资金空转脱实向虚。第三,应当牢固树立守住风险底线理念,将防范化解系统性金融风险作为不可动摇的生命线,通过穿透式监管与司法能动性维护金融体系的稳定与安全。第四,必须牢固树立倾斜保护金融消费者和中小投资者理念。通过制度设计对弱势群体给予适度倾斜保护,以矫正双方实质上的不平等。第五,应当牢固树立服务金融市场发展的理念。金融法治在守住底线的同时,还应通过明晰规则和包容审慎的态度激发市场活力,鼓励有益创新,促进金融市场深度与效率的提升。

总的来说,这五大理念构成一个有机统一、辩证协同的整体。金融司法实践的关键,就在于牢牢把握上述理念,在服务实体经济这一根本目标的指引下,统筹安全与效率、公平与创新,最终实现金融体系稳健运行,并有效支撑经济社会高质量发展。通过林老师的精彩讲授,学生们对金融司法审判的核心理念以及金融司法协同机制有了更加深刻的理解,为未来的法律职业生涯提供了宝贵的视角。

学习心得

本课程极具启发性,其魅力在于实践智慧与教学艺术相得益彰,核心正是将抽象的法律思维与鲜活的金融审判实践进行了深度融合。林老师作为长期处在金融审判一线的资深专家,不仅拥有深厚的理论功底,更积累了宝贵的实战经验。他的讲授并非简单的内容传递,而是一种智慧的呈现——既能将金融司法前沿的创新实践转化为一个个具体、生动的教学案例,使复杂的审判逻辑变得清晰可辨;又能在此基础上循循善诱,引导同学们穿透具体法律规则的表面,运用法社会学的方法,深入思考法律规则背后所反映的国家大政方针和宏观政策导向、精准把握金融运行规律与市场经济逻辑。这样的教学方式不仅极大提升了同学们的学习动力和参与热情,也有效地促进了同学们对金融法律领域深层次问题的理解与对金融司法地位的思考,为同学们未来在这一领域的研究和实践奠定了坚实的基础。

文/程湘缘

审核/刘志云

审定/张宇斌