继2024年秋季学期“青榕”金融法律实务论坛成功举办、反响热烈之后,2025年秋季学期,厦门大学法学院金融法研究中心继续推出本系列讲座,以“金融司法实务”为核心主题,与厦门市思明区人民法院、厦门金融司法协同中心协作,每周一晚间在法学院A101教室进行。

本学期课程由厦门市思明区人民法院民一庭庭长、厦门金融司法协同中心金融审判团队(一审)团队长林鸿,与厦门大学法学院史欣媛副教授联合主讲,旨在带领厦大学子深入了解金融司法实践,并在法治知识体系框架下为同学们引入全新的金融司法协同视角和领域法的思维模式。本课程作为经济法学专业硕士生《金融司法实务》课程的一部分,除厦门大学经济法学专业的硕博士研究生以及金融法方向法律硕士生必修外,亦欢迎其他专业方向的硕士生选修。

第21讲

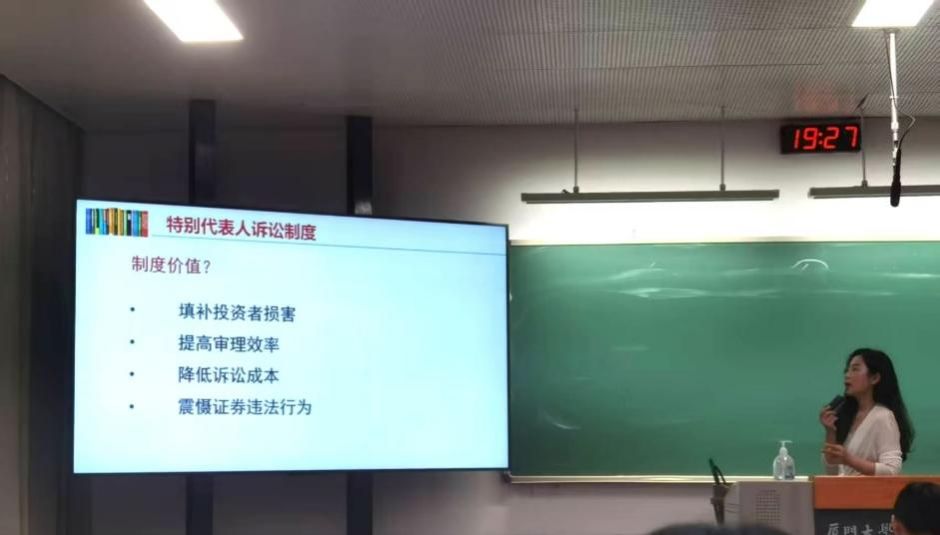

第5讲(总第21讲)聚焦特别代表人诉讼制度。本场讲座由史欣媛老师主讲。史老师从证券法的制度演进与投资者保护的理论基础出发,系统梳理了特别代表人诉讼在我国资本市场法律体系中的定位与功能,为同学们构建起理解该制度的理论框架。

史老师首先从法理层面阐释了特别代表人诉讼的制度本质与核心特征。她指出,该制度通过引入投资者保护机构作为法定代表人,并采用“默示加入、明示退出”的独特机制,有效克服了传统民事诉讼在应对证券群体性纠纷时的“集体行动困境”,是实现中小投资者权利救济的重大制度创新。特别强调,这一设计体现了从形式平等向实质公平的司法理念转变。

随后,史老师结合“康美药业案”这一标志性实践,对制度运行进行了实证分析。课堂上重点引导同学们关注该案在确定责任主体范围、计算赔偿金额以及实现诉讼效率等方面的突破,并深入探讨了案件对压实中介机构责任、重塑市场诚信文化的深远影响。

在肯定制度价值的同时,史老师也从学术研究视角,引导同学们共同审视其面临的挑战,包括其当前存在的选案标准模糊、程序转换衔接效率以及投资者保护机构角色定位等理论性与实践性交织的难题,并启发同学们思考特别代表人诉讼制度可能的完善路径。

第22讲

第6讲(总第22讲)聚焦证券虚假陈述民事责任。本场讲座由林鸿老师主讲。林老师结合金融审判的真实案例,深入浅出地剖析了证券虚假陈述案件在司法实践中的认定难点、裁判思路与最新动态。

开宗明义,林老师指出证券虚假陈述案件是当前金融审判的增长焦点与难点所在。结合司法审理经验,林老师生动解读了《证券法》相关规定在实务中如何具体适用,并分析了特别代表人诉讼这一新机制在提升维权效率的同时,给审判机关带来的新挑战。

讲座的核心部分聚焦于司法实践中的两大关键问题:责任主体认定与因果关系判断。

林老师首先以“康美药业案”中追究独立董事责任的细节为例,阐释了“惩首恶打帮凶原则”对司法的影响,以及“帮凶责任”认定的司法裁判尺度。其中,林老师特别分享了人民法院在判决中将出具虚假询证函的银行认定为帮助侵权人的突破性案例,既揭示法官在司法实践中为回应现实需求而对责任主体范围进行务实拓展探索的必要性,也帮助同学们了解原则性法律规定在司法实务中是如果落地的。

随后,讲座重点围绕损失与因果关系这一“审判中的硬骨头”展开。林老师介绍了欺诈市场理论和有效市场假设理论,虚假陈述行为违反了证券法上的信赖要件,导致投资者做出错误决定,理应承担损害赔偿的民事责任。虚假陈述要承担责任应当具有重大性,具体包括内容重大性、效果误导性两大特点。综合考虑双方的举证能力,司法对投资者实施了倾斜性保护,只要有虚假陈述和股票买卖的事实,就推定具有交易因果关系。被告可以反证没有实际信赖,从而免于民事赔偿异化为保险制度。关于损失认定,林老师运用“实施日、揭露日、基准日”的框架,结合具体股价走势图,演示了认定交易因果关系的基本步骤,以及专业评估模型在剥离市场风险、行业风险等系统性因素的重要作用,从而精确计算可赔偿损失,让同学们直观感受到金融审判的专业性与技术性。

课程尾声,林老师总结指出,面对证券案件数量的激增和2024年新司法解释带来的规则更新,金融法官必须不断学习,兼具法律智慧与金融思维。同时,也勉励同学们,未来无论是走向审判岗位还是律师执业,都要注重培养处理复杂证据、理解金融产品、运用科技手段的复合型能力,以应对证券司法日益专业化、精细化的趋势。

学习心得

连续两场关于证券诉讼的专题讲座,由史欣媛老师和林鸿老师分别从理论与实务,程序法与实体法的不同视角切入,为我们呈现了一场知识结构与思维方式的盛宴。史老师的讲授高屋建瓴,以其清晰的学理逻辑为我们构建了特别代表人诉讼制度的完整理论框架,引导我们深入思考制度背后的法理价值与完善路径。而林老师的分享将自身丰富的审判经验融入一个个真实案例中,生动揭示了虚假陈述案件裁判中的现实逻辑、技术难点与最新动向,尤其是对责任主体范围的拓展和对损失计算的专业剖析,让我们深刻感受到金融司法在复杂市场中寻找公平与效率平衡点的专业与司法智慧的力量。

这两位老师的联袂讲授,诠释了“理论”与“实务”并非割裂,而是相辅相成、相互滋养的关系。这种“学者+法官”的双师同堂模式,不仅让我们对证券群体性纠纷解决机制有了立体而全面的认知,更为我们示范了一种分析复杂金融法律问题的科学路径——即必须在坚实的理论指引下洞察实践,同时从鲜活的实践中提炼和升华理论。这极大地激发了我们的学习热情与思辨能力,拓展了在校生的知识面和思考问题的深度,激励我们在未来的探索中,努力成长为既懂理论又通实务的复合型法律人才。

文/陈琦玮

审核/刘志云

审定/张宇斌